Bilanz der Landesregierung für die Wahlperiode 2014 bis 2019

Kapitel 3 - Regionalentwicklung und Fortschritt

Bilanz des Ministeriums für Wirtschaft und Energie (MWE)

|

Regional – und Strukturpolitik, Innovations- und Clusterpolitik |

|

|

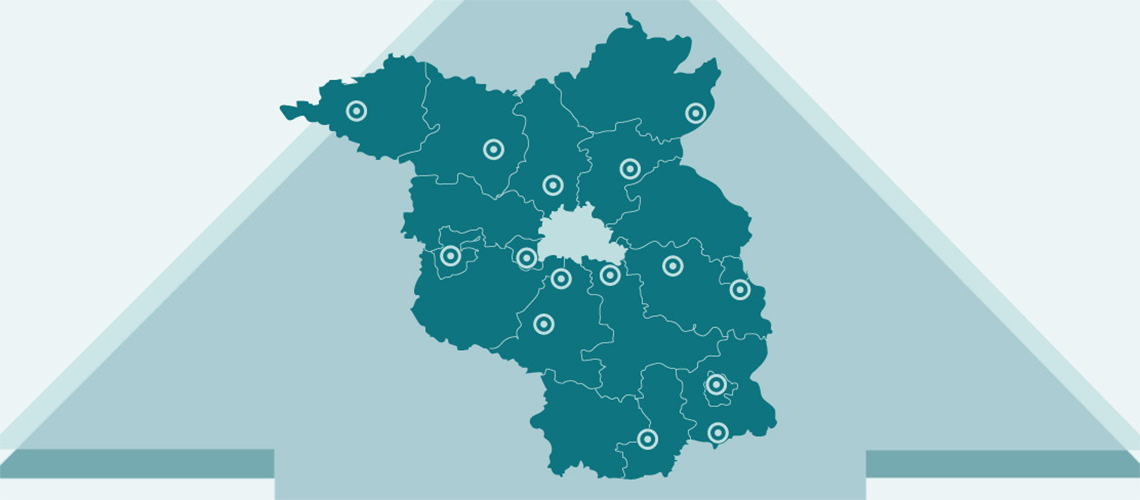

Regionale Wachstumskerne

|

Ein wesentlicher Baustein der Regional- und Strukturpolitik ist seit 2005 die Begleitung, Unterstützung und Förderung von 15 Regionalen Wachstumskernen (RWK). Der RWK-Prozess steht für die Stärkung von Städten und Städteverbünden mit überdurchschnittlichen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Potenzialen sowie die Unterstützung von Ausstrahleffekten dieser Wachstumskerne auf ihre Umlandgemeinden. Eng verbunden ist der Prozess mit der Clusterpolitik des Landes und der Förderung von Innovation, Wissens- und Technologietransfer. Die RWK stellen mehr denn je die wichtigsten Wirtschafts- und Arbeitsmarktzentren des Landes dar. Als Motoren der regionalen Wirtschaftsentwicklung setzten sie in den vergangenen Jahren bspw. über die Gründung von Netzwerken, den Aufbau von Gründerzentren, die Schaffung von branchenspezifischen Ansiedlungsflächen oder Maßnahmen zur Fachkräftesicherung wichtige Akzente für die Profilierung des Wirtschaftsstandortes Brandenburg. Eine Evaluierung des RWK-Prozesses im Jahr 2018 hat den Erfolg der Strategie bestätigt. Aus Sicht der Gutachter erfüllen RWK ihre zugedachte „Motoren“-, „Anker“- und „Ausstrahlungsfunktion“ und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Brandenburg.

|

|

Strukturentwicklung in der Lausitz

|

Ein besonderes Augenmerk lag in dieser Legislaturperiode auf der Strukturentwicklung in der Lausitz. Der bereits seit mehr als 25 Jahren laufende Strukturwandel in der Region hat durch den geplanten Braunkohleausstieg eine neue Dynamik erfahren. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (KOM WSB), die Vorschläge zum Kohleausstieg unterbreitet hat, wurde von der Landesregierung eng begleitet und unterstützt. Die Landesregierung hat vor dem Hintergrund des angestoßenen Prozesses eine Entwicklungsstrategie für die Lausitz formuliert. Diese setzt den Rahmen, um die Lausitz als Wirtschafts- und Energieregion weiterzuentwickeln. Im Vordergrund stehen der Ausbau der Infrastruktur, Wissenschaft und Forschung, Industriearbeitsplätze, Bildung sowie Kultur und Tourismus in der Region. Aktuell arbeitet die Landesregierung mit anderen Bundesländern sowie dem Bund an der Umsetzung eines Sofortprogramms zur kurzfristigen Unterstützung der Kohleregionen. Konkret setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass die modernen Gewerbe- und Industriegebiete der Lausitz infrastrukturell besser angeschlossen werden. Außerdem ist die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen in der Region geplant. Der Bund ist in der Verantwortung, entsprechende Mittel für einen erfolgreichen Transformationsprozess bereitzustellen. |

|

Wirtschaftliche Flughafenumfeldentwicklung |

Brandenburg und Berlin haben das länderübergreifende Airport Region Team mit dem Standortmarketing und der Investorenerstansprache des Flughafenumfeldes BER beauftragt. Zwischen 2014 und 2018 hat das Airport Region Team im länderübergreifenden Flughafenumfeld Ansiedlungen mit fast 2.900 neu geschaffenen Arbeitsplätzen begleitet. Darüber hinaus wurde der Wirtschaftsstandort jährlich weltweit auf 20 bis 25 internationalen Messen präsentiert und vernetzt sowie eigene Investorenkonferenzen durchgeführt. Derzeit koordiniert die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) die Erstellung eines Gewerbeflächenkonzeptes für das Flughafenumfeld BER. Dafür werden auf Basis eines Gutachtens bis Ende 2019 Gewerbeflächenpotenziale für Ansiedlungen und Erweiterungen erfasst und eingeordnet, Handlungsempfehlungen und ein Maßnahmenkatalog erstellt. Dies ermöglicht Prioritätensetzungen für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Flughafenumfeldes. |

|

Standortentwicklung Wissenschaftspark Golm

|

Seit seiner Gründung in den 1990er Jahren hat sich der Wissenschaftsstandort Golm zum größten und perspektivenreichsten Wissenschafts- und Forschungsstandort im Land Brandenburg entwickelt. Neben der Universität Potsdam haben sich dort drei Max-Planck- und zwei Fraunhofer Institute sowie das Technologie- und Gründerzentrum Go:IN und eine Vielzahl innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen angesiedelt. Im Fokus der Arbeit der Landesregierung stand in den vergangenen Jahren, den Wissenschaftspark Golm nicht nur zu einem wissenschaftlichen, sondern auch zu einem wirtschaftlich erfolgreichen und international wettbewerbsfähigen Innovationsstandort fortzuentwickeln. Entlang dieser Zielstellung wurde mit den beteiligten Akteuren ein Maßnahmen- und Umsetzungsplan erarbeitet. Derzeit wird dieser Plan umgesetzt, so wird u.a. ein zweites Technologie- und Gründerzentrum (Go:IN II) realisiert, über Privatinvestoren finanzierte weitere größere Mietobjekte gebaut und weitere Flächen für hochwertige technologie- und forschungsinteressierte Gewerbenutzungen erschlossen. Darüber hinaus werden über die Standortmanagement Golm GmbH unter anderem die Förderung des Wissens- und Technologietransfers am Standort vorangetrieben, die Standortvermarktung professionalisiert sowie der Aufbau und die Etablierung eines Community-Managements für Gründer und Unternehmer in Angriff genommen. |

|

Fortschreibung der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB 2025) |

Die Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg innoBB 2025 wurde fortgeschrieben. Digitalisierung, Reallabore/Testfelder, Arbeit 4.0/Fachkräfte und Startups/Gründungen zählen zu den neuen Schwerpunktthemen, die die Cluster künftig stärker berücksichtigen sollen. Als Leitlinien wurden ein breites Innovationsverständnis, verstärkte Cross-Cluster-Ansätze, open Innovation, Nachhaltigkeit und Internationalisierung definiert. Die Cluster bringen technologie- und anwendungsorientierte Branchen insbesondere bei der Digitalisierung zusammen und schaffen dabei neue Schnittstellen für die Zusammenarbeit über die Clustergrenzen hinweg. |

|

Digitalisierung

|

|

|

Ausbau öffentlicher WLAN-Hotspots im Land Brandenburg

|

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes Brandenburg und auf Basis eines Landtagsbeschlusses vom Juni 2017 wurde die Installation von ca. 1.200 WLAN-Hotspots im Land Brandenburg ausgeschrieben. Landesweit sollen touristische Hauptziele, landeseigene Liegenschaften sowie kommunale Gebäude mit WLAN-Hotspots ausgestattet werden. Ab Mitte 2020 sollen die Hotspots an allen Standorten in Betrieb sein. Die Kosten für Errichtung, Betreibung und Wartung werden für fünf Jahre vom Land Brandenburg übernommen. |

|

Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft in Zeiten der Digitalisierung

|

Die brandenburgische Wirtschaft erlebt derzeit einen tiefgreifenden Wandel. Die digitale Transformation zur Wirtschaft 4.0 führt zu evolutionären und disruptiven Veränderungen in den Märkten und bringt neue Leistungen, Produkte und Geschäftsmodelle hervor. Damit die Unternehmen in Brandenburg die Potenziale der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen können, wurde im Kontext der Entwicklung der „Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“ ein strategischer Handlungsrahmen speziell für die Digitalisierung der Wirtschaft erarbeitet. Die zentralen Handlungsfelder liegen in der Förderung der Innovationsorientierung der Betriebe durch spezifische Sensibilisierungs- und Informationsangebote, in der Unterstützung der Unternehmen bei zentralen Digitalisierungsmaßnahmen durch unterschiedliche Förderinstrumente sowie in der Initiierung und Förderung neuer Wertschöpfungsbereiche und neuer Geschäftsmodelle. Zu den Unterstützungsangeboten gehören beispielsweise der BIG-Digital – mit dem KMU bei der Vorbereitung und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen und Qualifizierung des eigenen Personals unterstützt werden können (Fördersumme: max. 600.000 Euro). Für technologische und anwendungsbezogene Fragestellungen der Digitalisierung wurden mit dem Innovationszentrum Moderne Industrie (IMI) und dem Digitalwerk-Zentrum für Digitalisierung im Handwerk und Mittelstand zentrale Anlaufstellen für KMU aufgebaut. |

|

Aufbau einer DigitalAgentur

|

Die neu gegründete und im Aufbau befindliche DigitalAgentur Brandenburg dient als wichtige Schnittstelle zwischen der Landes- und Kommunalebene bei der Bewältigung der komplexen Querschnittsaufgabe Digitalisierung. Mit ihr wird eine ressortübergreifend arbeitende, dienstleistungsorientierte und projektbezogene Unterstützungs- und Umsetzungsstruktur für die Digitalisierungsaktivitäten Brandenburgs geschaffen. |

|

Auflage eines Mobilfunkförderprogramms |

Es gibt Regionen in Brandenburg, die zurzeit noch nicht mit breitbandigem Mobilfunk versorgt sind und die voraussichtlich in absehbarer Zeit von den Telekommunikationsunternehmen nicht mit Mobilfunk versorgt werden. Ein leistungsfähiger Mobilfunk ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Entwicklung. Daher beabsichtigt die Landesregierung die Erschließung unterversorgter Gebiete mit einem Mobilfunkförderprogramm zu unterstützen. Bevor das Programm jedoch umgesetzt werden kann, muss es von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Ein entsprechender Antrag auf Notifizierung der Beihilfe wurde von der Landesregierung erarbeitet und eingereicht. |

|

Breitbandausbau

|

Eine gute Infrastruktur und eine flächeneckende Breitbandversorgung sind die Grundlagen für ein modern aufgestelltes und wirtschaftlich starkes Brandenburg. Die Landesregierung hat frühzeitig gehandelt und mit der Umsetzung des Landesprogramms „Brandenburg Glasfaser 2020“ wesentliche Verbesserungen beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur erreichen können. Waren im Jahr 2012 nur 21 % der märkischen Haushalte mit einem Neuzugang von mehr als 50 Mbit/s versorgt, können diese Internetgeschwindigkeit heute bereits rund 70 % der märkischen Haushalte erhalten. Das Förderprogramm „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ der Bundesregierung setzt auf die Erfolge des Landesprogramms auf. Zwischen Oktober 2016 und März 2019 sind insgesamt 33 vorläufige Bewilligungen an 14 brandenburgische Landkreise und drei kreisfreie Städte erteilt worden (in Höhe von ca. 270 Mio. Euro durch den Bund und knapp 180 Mio. Euro durch das Land). Seit Juli 2018 besteht die Möglichkeit des Ausbaus von Glasfasernetzen mit Verfügbarkeiten von einem Gigabit/s symmetrisch am Haus. Die Landesregierung unterstützt die antragstellenden Gebietskörperschaften bei der Realisierung ihres Breitbandausbaus mit der Bereitstellung juristischer sowie technischer Breitbandkompetenz und vor allem landesseitig mit Fördermitteln.

|

|

Förderprogramme

|

|

|

Investitionsförderung (GRW-Mittel)

|

Aus der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sind im Zeitraum 2014 bis 2018 1.050 gewerbliche Unternehmen mit Fördermitteln in Höhe von fast 653 Mio. Euro unterstützt worden. Mit den zugesagten Zuschüssen konnten Investitionen in einem Umfang von 3,42 Mrd. Euro angestoßen werden. Dadurch wurden über 7.500 Arbeitsplätze neu geschaffen und 23.272 Arbeitsplätze gesichert. Die gewerbliche GRW-Förderung wurde durch Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur (GRW-Infrastruktur) flankiert. In 123 Vorhaben konnten im Zeitraum von 2014 bis 2018 Investitionen in Höhe von 241 Mio. Euro mit rund 178 Mio. Euro bezuschusst werden. Im Jahr 2019 stehen 165 Mio. Euro für Bewilligungen im Rahmen der GRW zur Verfügung. |

|

EFRE-Förderung

|

Die brandenburgische Wirtschaftsförderung ist stark durch europäische Mittel geprägt. Die Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden nicht nur für Förderprogramme des MWE eingesetzt, sondern auch für Forschung, Mobilität, Stadt-Umland-Entwicklung und Umweltbelange. In der Förderperiode 2014–2020 wurden bislang für knapp 1.250 Projekte insgesamt rund 390 Mio. Euro aus dem EFRE bewilligt. Die Projekte weisen ein förderfähiges Investitionsvolumen von rund 540 Mio. Euro auf. Ein verzögerter Beginn der aktuellen Förderperiode und hohe administrative Anforderungen der Förderprogramme führen jedoch dazu, dass die Mittel langsamer abfließen als vorgesehen. |

|

Investitions- und Finanzierungsprogramme

|

Das Finanzinstrument Frühphasen- und Wachstumsfonds (BFB III) wurde im Dezember 2015 mit einem Gesamtvolumen von 70 Mio. Euro etabliert. Mit der Frühphasenfinanzierung stärkt und sichert der Fonds die Eigenkapitalausstattung von kleinen Unternehmen mit einer innovativen, technologischen Ausrichtung in der Gründungs- und Startphase. Von Anfang 2016 bis Ende 2018 wurden im BFB III für 32 KMU rd. 33,3 Mio. Euro für Investitionen gebunden. Der Fonds Brandenburg-Kredit Mezzanine II (BK Mezzanine II) wurde mit einem Gesamtvolumen von 32,5 Mio. Euro etabliert und gewährt KMU, die länger als drei Jahre bestehen, Nachrangdarlehen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Verbesserung der Bonität. Bis Ende 2018 wurden für 13 KMU insgesamt rd. 14,4 Mio. Euro für Investitionen gebunden. Mit dem in der Förderperiode 2014–2020 neu geschaffenen Fonds Mikrokredit Brandenburg (MKB) werden sowohl KMU als auch Existenzgründende und Unternehmensnachfolgende sowie junge Unternehmen durch die Gewährung eines verzinslichen Darlehens unterstützt. Das Gesamtvolumen des Fonds beträgt 10 Mio. Euro. Seit dem Start des MKB im März 2016 bis Dezember 2018 wurden insgesamt 313 Anträge in Höhe von insgesamt rd. 6,8 Mio. Euro bewilligt. Alle drei Fonds werden insgesamt mit 90 Mio. Euro EFRE-Mitteln kofinanziert. |

|

Innovationsförderung

|

Der „Brandenburgische Innovationsgutschein (BIG)“ des MWE ist im Jahr 2010 gestartet als ein niedrigschwelliges Förderinstrument mit dem KMU wissenschaftliche Leistungen einkaufen und auch eigene F&E-Projekte umsetzen können. Mit dem BIG soll ausdrücklich die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gestärkt werden. In den vergangenen Jahren wurde der Anwendungsbereich des Programms erweitert, um neuen Herausforderungen, vornehmlich im Bereich Digitalisierung, gerecht zu werden. Der BIG-Digital deckt daher den unternehmerischen Digitalisierungsprozess durch eine modulare Förderung ab. Insgesamt wurden im Zeitraum 2014 bis 2018 440 Brandenburgische Innovationsgutscheine mit einer Summe von knapp 15 Mio. Euro bewilligt. Fachliche Beratung zu BIG und ProFIT finden Unternehmen bei der WFBB und der ILB. |

|

ProFIT-Richtlinie

|

Das Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien (ProFIT Brandenburg) des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg unterstützt insbesondere KMU bei ihren Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekten. Die Projekte können mit jeweils bis zu 3 Mio. Euro mit Zuschüssen und Darlehen aus EFRE- und Landesmitteln unterstützt werden. Seit Inkraftsetzung der ProFIT-Richtlinie im September 2014 wurden bis Ende 2018 insgesamt 81 Projekte mit rund 73 Mio. Euro gefördert. Der überwiegende Teil der mit ProFIT geförderten Unternehmen sind KMU. |

|

Fachkräfte/Gute Arbeit

|

|

|

Umsetzung der Empfehlungen der Mindestlohnkommission im Vergabegesetz

|

Das Brandenburgische Vergabegesetz wurde mit dem Anspruch geschaffen, bei öffentlichen Aufträgen einen Unterbietungswettbewerb zu Lasten der zumeist kleinen und mittleren Unternehmen zu verhindern, die ihren Beschäftigten faire Löhne zahlen. Die Menschen sollen in Brandenburg von ihrer Arbeit leben können. Deshalb will das Land bei der Beschaffung von Leistungen nicht von Löhnen profitieren, mit denen dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Im August 2018 hat sich die brandenburgische Mindestlohnkommission auf Empfehlungen zur Anpassung des Gesetzes verständigt. Die Lohnuntergrenze wurde zuletzt auf 10,50 Euro erhöht. Für die Zukunft ist darüber hinaus eine kontinuierliche Mindestanpassung gemäß der Entwicklung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns vorgeschlagen. |

|

Meisterbonus

|

Die Landesregierung hat im Jahr 2018 den drei brandenburgischen Handwerkskammern (HWKs) auf Antrag jeweils eine Zuwendung für die Auszahlung von Erfolgsboni an Absolventinnen und Absolventen für den Abschluss einer Meisterprüfung im Handwerk (Meisterbonus) bewilligt. Der Meisterbonus soll die Zahl der Handwerksmeisterinnen und –meister erhöhen, ist dieser doch häufig Grundvoraussetzung für Existenzgründungen oder Betriebsübernahmen. Die drei HWKs haben im Jahr 2018 insgesamt an 269 frisch gebackene Handwerksmeisterinnen und –meister jeweils einen Erfolgsbonus in Höhe von 1.500 Euro ausgezahlt. Der Meisterbonus wird auch 2019 gewährt. |

|

Meistergründungsprämie

|

Die Meistergründungsprämie bietet hochqualifizierten Fachkräften im Handwerk die Möglichkeit der Existenzgründung oder einer Betriebsübernahme. Die Zuwendung wird als Projektförderung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Werden alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt, erhalten die Antragstellerinnen und Antragsteller eine Basisförderung in Höhe von 8.700 Euro. Ziel der Maßnahme ist die Bestandssicherung von Handwerksunternehmen und damit die Stärkung der Wirtschaftskraft des Landes Brandenburg. |

|

Tourismus

|

|

|

Wirtschaftsfaktor Tourismus

|

Tourismus in Brandenburg findet stark auch im ländlichen Raum statt. Er sichert und schafft Arbeitsplätze, trägt zur nachhaltigen Sicherung der Infrastruktur bei, steigert die allgemeine Lebensqualität für die Bevölkerung und prägt die Identität einer ganzen Region. Davon profitieren auch die Touristinnen und Touristen. Das spiegelt sich in den 13,5 Mio. Übernachtungen (davon eine Million Übernachtungen aus dem Ausland), in der gestiegenen Brutto-Wertschöpfung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro und in der Beschäftigtenquote von 7,6 % aller Erwerbstätigen im Land Brandenburg wider. |

|

Landestourismuskonzeption und partizipative Tourismusplanung |

Die Landestourismuskonzeption (LTK) bildet das strategische Fundament zur Stärkung innovativer Tourismusunternehmen, zur Schaffung trag- und handlungsfähiger Organisationsstrukturen, zur Bewältigung der Digitalisierung im Tourismus, zur Modernisierung touristischer Infrastrukturen und zur Entwicklung und Vermarktung touristischer Produkte. Die touristischen Akteure im Land haben in einem „Regieplan“ gemeinschaftliche Aufgaben festgelegt. Bei der Umsetzung einzelner Handlungsfelder der LTK (z.B. Organisation und Kooperation auf regionaler Ebene) und Querschnittsthemen (z.B. Barrierefreiheit) unterstützt die Landesregierung Tourismusunternehmen und -organisationen u.a. mit praxisorientierten Leitfäden. |

|

Digitalisierungim Tourismus

|

Die Digitalisierung ist im Tourismus längst angekommen. Beispiele hierfür sind das Destinations- und Veranstaltungsmanagement sowie das Tourismusnetzwerk Brandenburg, das Businessportal und soziale Netzwerk für den brandenburgischen Tourismus. Brandenburg hat 2018 für das „ContentNetzwerk Brandenburg“, ein landesweites touristisches Datenbanksystem, den Deutschen Tourismuspreis gewonnen. Um die Daten aus dem „ContentNetzwerk Brandenburg“ für die Endkundinnen und -kunden sichtbarer zu gestalten, bieten sich verschiedene Formen der Ausspielung an, z.B. über die kostenlos zur Verfügung gestellte Software „MeinBrandenburg“. Neben Websites und mobilen Endgeräten sind dies insbesondere große Touch-Screens in den Touristeninformationen oder Stelen an Orten im öffentlichen Raum. Um eine breite Kundenwirkung zu erzielen, hat das Land den Landkreisen angeboten, gebündelte Anträge der Kommunen für Hardware im öffentlichen Raum, die die Software „MeinBrandenburg“ ausspielen kann, über die GRW-I mit bis zu 90 % fördern zu können. |

|

Modernisierung des Radwegebestands

|

Der Radwegebestand im Land Brandenburg wird durch Modernisierungsmaßnahmen kontinuierlich weiter qualitativ verbessert und ausgebaut. Das Land verfügt derzeit über straßenbegleitende Radwege an Bundes- und Landesstraßen mit einer Länge von ca. 2.000 km und zusätzlich über touristische Radwegetrassen mit ca. 7.000 km. Auf diesen Radwegen hat sich das brandenburgische Radwegenetz mit 11.600 km, darauf 29 Radfernwege und mehr als 30 regionale Routen, erfolgreich etabliert. Speziell für den Tourismussektor des Landes und die Kommunen vor Ort hat das Radwegenetz eine enorme ökonomische Bedeutung. Die Weiterentwicklung des Radverkehrs im Land Brandenburg ist somit ein entscheidender Beitrag zur Tourismusentwicklung. |

|

Wassertourismus |

Mit 33.000 Kilometern Fließgewässern und 3.000 Seen ist Brandenburg eines der gewässerreichsten Bundesländer. Es besitzt acht Hauptwasserwanderrouten und mehrere Kanureviere. Das größte zusammenhängende Wassertourismusrevier Europas in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wird von den Landestourismusorganisationen beider Länder in einer überregional bedeutsamen Kampagne als Deutschlands Seenland (vgl. www.deutschlands-seenland.de) vermarktet. Mit rund 4,2 Mrd. Euro Bruttoumsatz und ca. 65.000 Beschäftigten ist der Wassertourismus in Deutschland sowohl direkt als auch über volkswirtschaftliche Effekte von erheblicher ökonomischer Bedeutung. Die Verbesserung und Modernisierung der wassertouristischen Infrastruktur im Land Brandenburg erfolgt auf Basis des Wassersportentwicklungsplans wep 4 und unter anderem mit Mitteln aus der GRW-I-Förderung. |

|

Film und Medien

|

|

|

Förderung der Medienwirtschaft

|

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Überschneidung von Medien- und IT-Technologie ist es ein strategisches Ziel der Medienpolitik Brandenburgs, diese Teilbereiche am Medienstandort Berlin-Brandenburg weiter zusammenzuführen. Seit 2017 ist Potsdam der MediaTech Hub Deutschlands. Unternehmen aus der Medien- und IT-Branche sollen sich an diesem Standort mit der Industrie vernetzen. Der Hub Potsdam ist eine Initiative von Unternehmen, Startups und Institutionen aus den Bereichen Film, Medientechnologie, VR/AR, Digital Engineering sowie Wissenschaft und Forschung in Potsdam. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Im Jahre 2018 konnte ein wichtiges technologisches Vorhaben am Medienstandort Babelsberg mit dem volumetrischen Studio für Virtual Reality Produktionen realisiert werden. |

|

Filmförderung |

Einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Medienstandortes leistet weiterhin die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH. Das Land hat im Zeitraum 2015-2018 dem Medienboard rund 32 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Zuzüglich der Mittel des Landes Berlin und der Einzahlungen von Fernsehsendern verfügte das Medienboard über einen Filmförderetat von insgesamt etwa 106 Mio. Euro. Der durch den Einsatz dieser Filmfördermittel erzielte Regionaleffekt betrug über den gesamten Zeitraum rund eine halbe Milliarde Euro. Berlin-Brandenburg ist weiterhin der führende Filmstandort in Deutschland und profiliert sich zunehmend u.a. bei internationalen Fernsehserien und der digitalen Medienproduktion. |

|

Energiepolitik

|

|

|

Die Begleitung der Energiewende

|

Das Land Brandenburg gehört zu den Regionen, in denen die Herausforderungen der Energiewende wie in einem Brennglas sichtbar werden. Zum einen, weil es zu den führenden Ländern beim Ausbau der erneuerbaren Energien zählt. Zum anderen ist Brandenburg ein Energieland mit einer historisch gewachsenen konventionellen Energiewirtschaft, das wichtige Beiträge zur nationalen Versorgung leistet. Die Energiestrategie 2030 ist die grundlegende Programmatik der Landesregierung für die Entwicklung des Energiesektors des Landes Bandenburg bis zum Jahr 2030. Dabei setzt das Land Brandenburg insbesondere Schwerpunkte bei der Systemintegration der erneuerbaren Energien, Speichertechnologien und Sektorenkopplung sowie bei der Beteiligung und regionalen Umsetzung. Mit dem Maßnahmenkatalog zur Energiestrategie 2030, der im Juli 2018 vom Kabinett in einer aktualisierten Fassung beschlossen wurde, werden die energie- und klimapolitischen Ziele der Landesregierung durch konkret definierte Maßnahmen untersetzt. Ende April 2016 wurde durch das schwedische Energieunternehmen Vattenfall AB der Verkauf seiner Lausitzer Braunkohleaktivitäten vollzogen. Damit gingen im brandenburgischen Teil der Lausitz die aktiven Tagebaue Jänschwalde (Auskohlung bis Ende 2023 geplant) und Welzow-Süd (Auskohlung bis Ende 2033 geplant) sowie der bereits Ende 2015 ausgekohlte Tagebau Cottbus-Nord in das Eigentum der neu gegründeten Lausitz-Energie Bergbau AG über. Die brandenburgischen Kraftwerke Jänschwalde (3.000 MW) und Schwarze Pumpe (1.600 MW) wurden der neuen Lausitz-Energie Kraftwerke AG zugeordnet. Beide Energieunternehmen sind in Cottbus beheimatet. Insgesamt verfügt die Holding LEAG in Brandenburg und Sachsen über ca. 8.000 direkt Beschäftigte. Im März 2017 hat die LEAG ihr neues Revierkonzept zur Braunkohlegewinnung und Verstromung in der Lausitz mit dem Verzicht auf die Inanspruchnahme der Zukunftsfelder Spremberg-Ost und Bagenz-Ost sowie dem Anschlussfeld Jänschwalde-Nord vorgestellt. Die Entscheidung zum Aufschluss des Feldes Welzow-Süd II soll bis Ende 2020 getroffen werden. Das Revierkonzept der LEAG sieht das Ende der Braunkohlegewinnung und –verstromung in der Lausitz bis Ende 2045 vor. Dieses muss noch an die Ergebnisse der KOM WSB zum Ende der Kohleverstromung in Deutschland bis Ende 2038 angepasst werden. Hierzu müssen Verhandlungen auf Unternehmens-, Bundes- und Länderebene erfolgen. Als Energieland hat Brandenburg die Arbeit der KOM WSB im Jahr 2018 aktiv begleitet. Der erarbeitete Kohlekompromiss ist tragfähig und wird daher begrüßt. Dennoch stellt er das Land Brandenburg und insbesondere die Lausitz vor enorme Herausforderungen, die es in den nächsten Jahren zu bewältigen gilt. Wichtig dabei ist, dass die Empfehlungen der Kommission auch eins zu eins von der Bundesregierung umgesetzt werden. Darauf hinzuwirken, wird eine der wichtigsten Aufgaben in der Wirtschafts- und Energiepolitik des Landes in den nächsten Jahren sein. RENplus ist das wesentliche Förderinstrument des Landes Brandenburg für die Umsetzung der Energiestrategie und beinhaltet eine Bandbreite von Fördermöglichkeiten, wie z.B. Fernwärmenetze, KWK-Anlagen, Speichermöglichkeiten (i.R.d. Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung der EU), Erneuerbare-Energien-Anlagen, Ausbau der Ladeinfrastruktur, Förderung von Konzepten zur CO2-Einsparung. Es wird aus EFRE-Mitteln finanziert und steht sowohl Kommunen als auch Unternehmen offen. Nach der Überarbeitung und Neuauflage des Programms sind deutlich gestiegene Anfragen und Anträge zu verzeichnen. Es war innerhalb von sieben Monaten nach Inkrafttreten überzeichnet. Die Nachfrage ist unverändert hoch. Sehr erfolgreich ist auch das 1.000-Speicher-Programm gestartet. Ziel des Förderprogramms ist, private Hausbesitzerinnen und -besitzer, die mit einer Photovoltaik-Anlage grünen Strom erzeugen, bei der Investition in einen Batteriespeicher zu unterstützen. Durch die Kombination von Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher kann der Eigenverbrauch erhöht und damit das Stromnetz bei einer zunehmend dezentralen Energieversorgung sinnvoll entlastet werden. Zudem ergeben sich Entlastungseffekte bei den Stromkosten für die Bürger. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um auch die Bürgerinnen und Bürger im Land Brandenburg aktiv in die Gestaltung der Energiewende einzubeziehen. Um einen Ausgleich zwischen den energiepolitischen Erfordernissen und den berechtigten Interessen der Brandenburgerinnen und Brandenburger sowie ihrer Gemeinden zu bewirken, hat die Landesregierung zudem einen 6-Punkte-Plan im September 2018 beschlossen. Hierdurch sollen u.a. die Beratungsangebote für Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger zur Ansiedlung von erneuerbaren Energien verbessert und der Einsatz von Ersatzzahlungen für Gemeindeprojekte gestärkt werden. Der Landtag hat zudem den Vorschlag der Landesregierung aufgegriffen und einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine Sonderabgabe an die Kommunen im Umfeld von Windenergieanlagen vorsieht. |

|

Energieeffizienz

|

Die „Energieeffizienz-Offensive“ zielt vorrangig auf Energieeinsparpotenziale in Unternehmen. Die Förderung erfolgt im Wesentlichen über die RENplus-Richtlinien; Großunternehmen können sich darüber hinaus im landesweiten Unternehmensenergieeffizienznetzwerk austauschen. In Brandenburg bestehen fünf Netzwerke, die durch die Landesregierung begleitet werden:

Mit dem Wettbewerb „Energieeffizienzpreis“ werden Energieeffizienzprojekte ausgezeichnet, die sich durch ihre Wirtschaftlichkeit und ihre Übertragbarkeit von anderen Projekten abheben und überdurchschnittliche Einsparpotenziale nachweisen. Der Landesverband Berlin/Brandenburg des Verbands kommunaler Unternehmen ist Partner des Preises. Der „Energieeffizienzpreis“ wird 2019 zum vierten Mal verliehen. |

|

Gründung einer Wasserstoff-Initiative

|

Die Gründung einer H2-Initiative für Brandenburg wird als wichtiger Schritt für die Wasserstoffentwicklungen in und um Brandenburg gesehen. Die Initiative soll dabei vorwiegend die auf ministerieller Ebene vorhandenen Aktivitäten bündeln und gleichzeitig das Know-How auf der unternehmerischen Ebene einbinden und nutzen. Ziel ist es, die verschiedenen Ebenen mit den unterschiedlichen Bedarfen und Herausforderungen weitestgehend zusammenzuführen, um so Lösungsansätze zu erarbeiten. Aus der H2-Initiative heraus ist geplant, eine erste Potenzialstudie in Auftrag zu geben, die zunächst auf aggregierter Ebene Chancen und Potenziale im Land Brandenburg identifiziert und analysiert. Daraus abgeleitet soll bis zum Sommer 2019 ein erster Aufschlag für Eckpunkte einer Wasserstoff-Agenda einschließlich der Leitplanken für kurzfristig umsetzbare Maßnahmen (insb. Demonstrations-Projekte o.ä.), sowie mittel- und langfristiger Maßnahmen in Brandenburg entstehen. |

Inhaltsverzeichnis

- Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)

- Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz (MdJEV)

- Ministerium der Finanzen (MdF)

- Staatskanzlei (STK)

- Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF)

- Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK)

- Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE)

- Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL)

- Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL)

© MWE

© MWE